Startseite

Startseite Startseite

Startseite

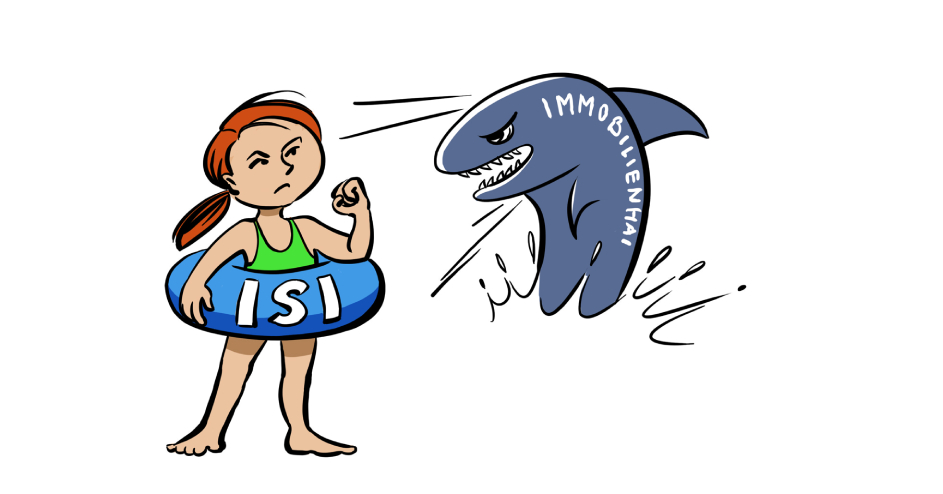

Das ‚Seaside Resort‘ des Investors ‚Brüning Family Holding GmbH‘ am Otterstedter See soll laut aktueller Planung 13 Häuser umfassen: 4 auf dem Schotterparkplatz (A), 5 auf der Kegelbahn und Schaukelwiese (B) und 4 hinter dem Haus am See (C). Der gemeindeeigene Wiesenparkplatz (D) soll 190 Parkplätzen sowie 6 Wohnmobilstellplätzen weichen. Die beiden ersten Strände und die Liegewiese dort (E) gehören ebenfalls bis an die Wasserkante zur Immobilie der Brüning Holding. Baurechtlich ist die Bebauung ohne einen Gemeinderatsbeschluss und Zustimmung des Landkreises unmöglich. Die Bürgerinitiative ‚ISI – Idylle statt Investor‘ ist gegen die Bebauung.

Der Investor ‚Brüning Family Holding GmbH‘ will das Panorama auf der Ostseite des Otterstedter Sees durch umfangreiche Bauaktivitäten maßgeblich verändern. Gemeinde- und Ortsrat wurden auf einem nicht öffentlichen Arbeitstreffen über einen ersten Plan informiert. Der Mangel an Transparenz in diesem Verfahren ist unüblich. Aber offensichtlich funktionierte die Geheimhaltung nicht vollständig. Nachbarn und Bevölkerung fallen bei der Auskunft über den Umfang der konkreten Planungen aus allen Wolken. Sie fürchten um ihr Naherholungsgebiet, was optimal funktioniert, allerdings bisher mit drei Fehlern: Einem biologischen, einem optischen und einem akustischen: 1) Die Wasserqualität hängt seit mehr als 20 Jahren durch und führt regelmäßig zu Blaualgenbildung und Badeverboten im Sommer. Ein Problem, das die Gemeinde und das Institut Dr. Nowak seit Jahrzehnten nicht richtig in den Griff kriegen. 2) Das neue Baugebiet ‚Seeblick‘ auf der Westseite verdirbt optisch eine Flanke des Naturpanoramas, was ein selbstgemachtes Problem ist. 3) Die Lautstärke der musikbegeisterten Jugend auf der hinteren Liegewiese stört im Sommer die Anwohner. – Sollte das Investorenprojekt kommen, gäbe es laut Bürgerinitiative ‚ISI – Idylle statt Investor‘ künftig zusätzlich noch mindestens zwei weitere Schönheitsfehler: 4) Die zusätzliche Zerstörung des Panoramas auf der Ostflanke durch ein weiteres Baugebiet direkt am See. 5) Eingeschränkte Naherholung durch allgemeinen Platzmangel im Hochsommer bei Liegeflächen, Parkplätzen … - Wobei kein Gemeinderat verpflichtet ist, einem Investor durch Änderung der Bebauungsplanung zu vernünftigen Bilanzen zu verhelfen. Schon gar nicht zu Lasten eines Naherholungsgebietes mit einem Reiz, der weit über die örtlichen Grenzen hinaus Besucher anzieht. Dieser Reiz hat als Basis drei einfache Elemente: den See, die überwiegend hübsche Aussicht und die Liegewiesen. Dieses Vergnügen gibt es bisher für alle vor Ort ohne Anreise zu null Euro. Diese Idylle steht laut ISI aktuell auf dem Spiel.

Die richtige Frage

Nach aktueller baurechtlicher Sachlage sind die Entwürfe des Investors nicht genehmigungsfähig. Auch nicht in abgespeckter Form. Das war ihm beim Kauf der Immobilie bekannt. Der Gemeinderat müsste die baurechtliche Situation vor Ort erst komplett umkrempeln. Die politische Fragestellung an den Gemeinderat lautet also nicht: In welchem Umfang ist das Projekt realisierbar? Sie lautet richtig: Steht das wirtschaftliche Interesse eines privaten Investors, in einem Naherholungsgebiet der Gemeinde zu bauen, über dem Gemeinwohlinteresse der breiten Bevölkerung, die das Gebiet um den Otterstedter See weiterhin unverändert genießen will? – Sicherlich gibt es im Flecken Ottersberg mindestens 1.000 weitere Grundstücks- und Immobilieneigentümer, die an einer baurechtlichen Veränderung auf ihrem Grundstück zu ihren Gunsten Interesse hätten. Die ihnen dann aber selbst bei geringem Umfang schlicht nicht gewährt würde. Wobei die Argumentation aus dem Rathaus wäre: ‚Ist mit dem Bebauungsplan nicht vereinbar.‘ Ohne dass über Ausnahmen, Änderungen und Sonderrechte diskutiert würde. Ist das gerecht? Wo ist hier die tiefere Logik?

Beschluss 9.6.

Am 9.6.2022 fand eine gemeinsame Sitzung von dem Bauausschuss Ottersberg und dem Ortsrat Otterstedt statt. Hier wurden erstmalig die Bebauungspläne rund um das Haus am See öffentlich vorgestellt. Bei dieser Sitzung haben die Fraktionen von CDU und FGBO für eine Bebauung rund um das Haus am See gestimmt. Eine Vertagung der Entscheidung und zunächst Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern waren nicht erwünscht. Die entsprechenden Vertagungsanträge wurden entsprechend in beiden Gremien von CDU und FGBO abgelehnt.

In ungewöhnlich strammer Gangart wird dieses Bauvorhaben von dem Bürgermeister Tim Willy Weber (FGBO) vorangetrieben. Bereits 14 Tage nach der ersten öffentlichen Vorstellung am 9.6. soll es vom Gemeinderat gegen die kritischen Stimmen aus der Bevölkerung und den anderen Fraktionen abgesegnet werden. – Nun zu den Fakten:

Das Kaufobjekt

Die Brüning Family Holding GmbH hat das Grundstück mit dem Haus am See, den Nebengebäuden und dem Schotterparkplatz, soweit bekannt ist, im Frühjahr 2021 von der Erbengemeinschaft von Seebach gekauft. Zu der Immobilie gehören das Grundstück hinter dem Haus bis zur Straße ‚Zum Pastorensee‘ hoch, ohne den Straßenrandstreifen. Zusätzlich noch die Schaukelwiese vor der Kegelbahn und von dort bis direkt an den See. Ebenfalls die ersten beiden Strände bis direkt zum See, die entsprechenden Liegewiesen und der Schotterparkplatz. Der Grenzverlauf ist also rechts am Schotterparkplatz vom Wasser hoch bis zur Straße, links die Straße entlang, am Weg neben der Kegelbahn wieder bis zum Wasser herunter und die Wasserkante. – Normalerweise läuft es bei Immobilienverkäufen so: Wenn es um wesentliche Gebäude im Flecken geht, wird die Politik von der Verwaltung informiert oder umgekehrt. Das gehört zum guten Ton vor Ort und klappte bisher auch immer gut. Das Haus am See stellt eine Ausnahme dar. Hier fehlte diese Information an alle Gemeinderatsmitglieder.

Die erste Planung

Der erste Entwurf der Anlage trägt den Namen ‚Seaside Resort‘. Die ‚seaside‘ beschreibt korrekt übersetzt die Wasserkante am Meer. Selbst für einen ‚lake‘ ist der Otterstedter See zu klein. Dem Namen fehlen ein paar Kubikmeter Wasser. – Würde die Planung als ‚Countryside Resort‘ auf einen passenden Acker verlegt, ohne Konkurrenz zur Naherholung am See, wäre doch alles in Butter. – Laut Auskunft der Bürgerinitiative ‚ISI – Idylle statt Investor‘ sah die erste Planung des ‚Seaside Resorts‘ wie folgt aus. Es sollen insgesamt auf diesem Grundstück 14 Häuser gebaut werden, meist mehrgeschossig mit bis zu 128 Quadratmetern Wohnfläche. Fünf dieser Häuser stünden auf dem Schotterparkplatz, fünf auf der anderen Seite vom Haus am See, auf der Fläche von Kegelbahn und Schaukelwiese und vier Häuser hinter dem Haus am See zur Straße hoch. Zwischen den beiden ersten Stränden wäre eine Sauna mit öffentlichem WC geplant. Vor der ehemaligen Schaukelwiese sollte ein Spiel- und Fitnessplatz entstehen. Die Parkplätze würden komplett auf den Wiesenparkplatz verlegt, auf die andere Seite von der Straße ‚Zum Pastorensee‘. Die gemeindeeigene Wiese sollte nach Wunsch des Privatinvestors für 190 Park- und 6 Wohnmobilstellplätze komplett in Anspruch genommen werden, mit Stromtankstellen und voller Erschließung. Die Gebäudenutzung sollte neben der Gastronomie eine Mischung aus Dauer- und Ferienwohnungen sein. Die Aussage vom Bürgermeister Tim Willy Weber zu diesem Umfang und der Anzahl an Häusern war vor dem 9.6.: „Das ist nicht die aktuelle Zahl.“ Die Reduzierung um ein Haus auf dem Schotterparkplatz kann man nicht als substanzielle Planänderung betrachten.

Die Akteure

Der Eigentümer, die Brüning Family Holding GmbH, will als Investor das Areal völlig verändern und aus ökonomischer Sicht bestmöglich ausnutzen. Das Bau- und Planungsbüro Bremen Buildings GmbH aus Fischerhude liefert die Entwürfe. Der Ortsrat Otterstedt hat das Thema bisher in keiner Ortsratssitzung öffentlich besprochen. Bekannt wurde der Verkauf durch Nachfrage eines Ortsratsmitgliedes bei der Ortsratssitzung am 20.5.2021 im Rahmen des Tagesordnungspunktes ‚Anfragen, Anregungen, Berichte, Termine‘. Die ersten Pläne selbst sind allerdings bisher weiterhin nicht öffentlich. Der Gemeinderat ist noch nicht beteiligt, weil er noch nicht dran ist. Das ist vom Ablauf her so korrekt. Der Fachdienst Bauen und Wohnen des Landkreises Verden ist ebenfalls noch nicht dran. Trotzdem wird im Hintergrund baureif gezeichnet, gearbeitet und geklärt. Für die Bürgerinitiative ISI ist es jetzt höchste Zeit, große Teile der Bevölkerung zu mobilisieren, wenn sie noch politisch Einfluss nehmen will. Die Ratsmehrheiten verschieben sich nur dadurch, dass ein Großteil der betroffenen Bevölkerung der Politik unmissverständlich signalisiert, wo es langgehen soll. Die Forderung der ISI ist, dass der Gemeinderat sich gegen das Projekt ausspricht und auf eine Bebauung im Bestand dringt. Zu Deutsch: Baumaßnahmen nur auf der Grundfläche, die jetzt bebaut ist und nicht mehr.

Die Aktivitäten bisher

Anfang März 2022 wurden dem Ortsrat Otterstedt und dem ‚Ausschuss für Bau, Planung und Gebäudemanagement‘ bei einem nicht öffentlichen ‚Arbeitstreffen‘ die ersten Pläne vom Planungsbüro präsentiert. Zur Information: Der Bauausschuss besteht aus neun Mitgliedern des Gemeinderates. Der Vorteil eines ‚Arbeitstreffens‘ ist, dass es nicht öffentlich sein muss. Dieser Ortsratstermin unter Beteiligung eines Fachausschusses hätte sonst als öffentliche Sitzung stattfinden müssen. Oder die Verwaltung hätte in Absprache mit dem Ausschussvorsitzenden Gründe darlegen müssen, warum die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt wurde. Gesetzliche Regelungen geben dafür jedoch hohe Hürden vor, sodass die Bürger von den Sitzungen der Fachausschüsse im Grunde nur ausgeschlossen werden können, wenn es um Tagesordnungspunkte geht, bei denen Verkaufspreise oder ähnliches genannt oder festgelegt werden. – Entsprechend wäre auch die Vorstellung der ersten Pläne öffentlich gewesen. Der Ortsrat und der Verwaltungschef der Gemeinde, Bürgermeister Tim Willy Weber, haben sich bisher um Geheimhaltung bemüht. Nach der Präsentation der Pläne hat die Verwaltung, also das Bauamt, alle Parteien darum gebeten, eine vertrauliche Stellungnahme zu den Plänen bis zum 23.3.2022 abzugeben. Die Idee war, dass das Bauamt die Fraktionsmeinungen sammelt, aufbereitet und allen Ratsfraktionen zuschickt. Währenddessen scheint das Planungsbüro des Investors Anfang Mai schon mehr zu wissen als die meisten Ratsmitglieder. Denn die Pläne werden aktuell überarbeitet. Nächster regulärer Sitzungstermin ist Donnerstag, der 9.6.2022. Da tagt der Bauausschuss im Rathaus. Bisher sind die Planinhalte in zweiter Version den gewählten Ratsmitgliedern auf offiziellem Wege unbekannt. Dem Bürgermeister Weber offensichtlich nicht, wenn er von reduzierter Häuserzahl spricht. – Die ersten Pläne sind durchgesickert und Teilen der Bevölkerung bekannt. – Aber über ein Jahr nach dem Kauf war immer noch nichts klar und öffentlich. Obwohl im Hintergrund fleißig von dem Planungsbüro gearbeitet wurde.

Die Einordnung

Die Bebauungsplanungen des Investors werden den Bereich noch stärker in Anspruch nehmen und beeinträchtigend verändern: Es würde eine weitere Bodenversiegelung stattfinden. Um die großen Baufelder frei zu machen, müssten viele Bäume gefällt werden. Eine große bauliche Anlage stünde nicht im Verhältnis zur Kleinteiligkeit der vorhandenen Umgebung. Und diese bauliche Wohnanlage stünde dem Erholungsgebiet Otterstedter See in einem überdimensionierten Verhältnis gegenüber. Das sogenannte ‚Einpassungsgebot‘ würde hier vollkommen missachtet. Der Charme und erholsame Charakter des Gebietes würde sich so stark verwandeln, dass das Alleinstellungsmerkmal des Erholungsgebietes, der See mit seiner grünen Parkanlage, für immer zerstört wäre.

Der politische Ablauf

In der Theorie unserer Demokratie sieht der saubere Ablauf eines solchen Verfahrens folgendermaßen aus: Der Ortsrat berät anhand der von der Verwaltung zusammengestellten Unterlagen oder auf eigene Initiative über ein Thema. Er empfiehlt eine bestimmte Vorgehensweise oder lehnt ein Projekt ab. Die Empfehlung oder Ablehnung ist für den Gemeinderat nicht bindend. Nach dem Ortsrat beschäftigt sich einer der Fachausschüsse mit den Vorlagen, in diesem Fall der Fachausschuss für Bauen, Planung und Gebäudemanagement der Gemeinde. Auch die Entscheidung, die der Bauausschuss trifft, ist für den Beschluss, den der Gemeinderat am Ende der Beratungen herbeiführen wird, nicht bindend. Doch in den Fachausschüssen deutet sich an, in welche Richtung sich die Beratungen bewegen. Die Beschlussempfehlungen der einzelnen Fachausschüsse werden an den Verwaltungsausschuss (VA) weitergegeben. Der verhandelt darüber stets in nicht-öffentlicher Sitzung. Das war am 16.6.22 der Fall. Häufig stehen bei VA-Sitzungen zwanzig oder mehr Punkte auf der Tagesordnung. Die Beigeordneten dort sind zusammen mit dem Bürgermeister und einigen Mitarbeitern der Verwaltung unter sich. Daher wird im VA häufig sehr offen und kontrovers über die einzelnen Themen gesprochen. Soweit es den Ottersberger VA betrifft, ist dies allerdings Geschichte: Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in diesem Gremium können die beiden Beigeordneten der Grünen und der SPD zwar noch ihre Stimme erheben, doch ob die Mehrheit aus CDU und FGBO bereit ist, ihre Meinung zur Kenntnis zu nehmen, ist eine andere Frage. Natürlich sind die Fraktionsvorsitzenden angehalten, die Beschlüsse so mit ihren Kollegen durchzusprechen, dass auf der Ratssitzung niemand ausschert. Was im VA entschieden wird, wird zu 98 % auch im Rat so entschieden. Die Beschlussempfehlung vom VA geht in den Gemeinderat. Der VA schreibt das Drehbuch, und im Gemeinderat kann der Bürger sich den Film dazu angucken. Offiziell finden die Entscheidungen im Gemeinderat statt. Die sind dann für die Gemeindeverwaltung bindend. Dann geht das Verfahren an den Fachdienst Bauen und Wohnen im Landkreis Verden. Der Landkreis überprüft, ob das Bauvorhaben genehmigungsfähig ist. Die zwei grundsätzlichen Fragen lauten dort: Ist dieses Grundstück gemäß dem Flächennutzungsplan bebaubar? Und: Entspricht das Projekt dem Bebauungsplan? Hier würde das Projekt ohne Änderungen durch den Gemeinderat aktuell scheitern. Und, sofern das Bauvorhaben nicht dem derzeit gültigen Bebauungsplan entspricht, was der Fall ist: Bewegt sich der Gemeinderat mit seinem Aufstellungsbeschluss, den Flächennutzungsplan und / oder den Bebauungsplan zu ändern, innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Regelungen?

Der baurechtliche Rahmen

Nach aktuellem Baurecht ist das größte Gebiet rund um den Otterstedter See laut Plan ein ‚SOWo‘ - ‚Sondergebiet Wochenendhausgebiet‘. Erlaubt sind direkt am See nur kleine Gebäude mit maximal 48 Quadratmetern Wohnfläche und 16 Quadratmetern für Nebengebäude. ‚Am alten Sportplatz‘ liegt ein neuer Bebauungsplan für Dauerbewohnung vor, der fertig ist. Für das restliche Gebiet rund um den See erarbeitet das Bauamt Planentwürfe, die noch nicht fertig sind. Das Haus am See ist planerisch ein ‚Sondergebiet Gaststätte‘. Integrierte Ferienwohnungen sind in begrenztem Maß möglich und zweigeschossige Bauweise erlaubt. Alles Weitere bedarf einer Änderung des Bebauungsplanes, wenn nicht sogar des Flächennutzungsplanes. Für das Brüning-Projekt müsste ein separater Bebauungsplan aufgestellt werden. In der ersten Fassung ist das Projekt ohne diesen überhaupt nicht genehmigungsfähig, und sicherlich auch nicht in der zweiten. Der Investor will ja im nicht bebaubaren Bereich bauen. Zum zulässigen überbaubaren Bereich gehören aktuell nur das Haus am See und die Kegelbahn. Alles andere liegt nicht im überbaubaren Bereich. Dafür müsste ein Bebauungsplan her, der dann durch alle Gremien gehen muss. Auch eine vorgeschaltete Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landkreisbeteiligung könnte nötig sein, weil der Schotterparkplatz kein Bauplatz ist. Jede private Bauherr und jede Baudame kennen die Möglichkeiten der Bebauung auf dem eigenen Grundstück und müssen sich nach ihnen richten. Bei Brünings Aktivitäten soll sich auch diesmal wieder die Bebauungsplanung nach seinen Plänen richten. Sonst funktionieren sie nicht.

Das beschleunigte Verfahren

Die

Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan darf parallel

angeschoben werden. Dazu wird im Gemeinderat ein sogenannter

Aufstellungsbeschluss gefasst. (Oder eben nicht!) Dieser muss im

Amtsblatt öffentlich bekanntgemacht werden. Im Anschluss daran sind

gemäß Baugesetzbuch noch insgesamt elf Verfahrensschritte

nacheinander abzuarbeiten. Nach der Veröffentlichung des

Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt erfolgt im Regelfall die

frühzeitige Beteiligung und Unterrichtung der Öffentlichkeit

einschließlich einer Erörterung der Pläne. Klingt sperrig, ist

aber wichtig, vor allem, soweit es die ‚Erörterung der Pläne‘

betrifft. Denn wenn die Verwaltung – warum auch immer – Dampf

machen will, gibt es die Möglichkeit eines beschleunigten

Verfahrens: § 13a BauGB (Baugesetzbuch für ‚Bebauungsplan für

die Innenentwicklung’). Ob es zum beschleunigten Verfahren kommen

wird, hat Bürgermeister Weber beim Seetreffen mit der ISI am

15.5.2022 nicht näher kommentiert, aber auch nicht abgestritten. Es

deutet darauf hin, dass hier wahrscheinlich im beschleunigten

Verfahren vorgegangen werden soll. Wobei noch zu prüfen sein wird,

ob dieses beschleunigte Verfahren überhaupt angewendet werden darf.

Aber sollte es so kommen, fällt ein wichtiger Verfahrensschritt

flach. Oder, man könnte, wenn man an ‚Mehr Demokratie‘ glaubt,

auch sagen: Es fehlen die wichtigsten Schritte im ganzen Verfahren

überhaupt. Denn dann wird es keine frühzeitige Unterrichtung und

Erörterung nach §§ 3 und 4 BauGB geben. Und die Verwaltung kann

auch von der Umweltprüfung absehen, vom Umweltbericht und von den

Angaben in der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung, welche

umweltbezogenen Informationen verfügbar sind. Und es muss auch keine

zusammenfassende Erklärung geben. Für die Verwaltung spart das

Arbeit, für das Verfahren Zeit. Doch soweit es die Transparenz

betrifft, würden gewaltige Abstriche gemacht. – Anlieger haben beim Fachdienst Bauen und Wohnen in

Verden das Recht, zu den Plänen eine Stellungnahme abzugeben und

sich über den jeweiligen Stand des Verfahrens informieren zu lassen.

Alle anderen müssten mit dem vorliebnehmen, was die Verwaltung an

spärlichen Informationen herausgibt. Oder die ISI müsste wieder

gucken, ob inoffiziell etwas durchsickert. Der Begriff des Anliegers

wird beim Landkreis eng gefasst: Es handelt sich um die

Grundstückseigentümer, die eine gemeinsame Grenze mit dem

Projektgrundstück haben. Ob es überhaupt solche Anlieger gibt,

müsste noch geprüft werden.

Aktiv werden, bevor das Panorama baden geht!

Gemengelage im Gemeinderat

Bei der Bürgermeisterwahl am 1.7.2020 konnte Tim Willy Weber (FGBO – Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) sich knapp gegen den CDU-Kandidaten Reiner Sterna durchsetzen. Bei der Gemeinderatswahl am 12.9.2021 lagen SPD, Grüne und FGBO mit über 52 % bei der Mehrheit. Mit dem alternativen Bürgermeister und entsprechender Abstimmungsdisziplin hätten sie nun fröhlich durchregieren können. Aber es kam anders. Die FGBO wagte den Schulterschluss mit der CDU und der FDP (55 %). Anfang Oktober gaben die drei Parteien nach der Wahl eine ‚Kooperation‘, bekannt. Es gibt ein monatliches Treffen von FGBO, CDU und FDP und bei Gemeinderatsbeschlüssen meistens sichtbar gemeinsame Abstimmungen. Man könnte sagen, eine derartige Zusammenarbeit entspricht nur dann demokratischen Grundsätzen, wenn das Interesse daran und die Absicht, sich zusammenzuschließen, vor der Wahl angezeigt wird oder allgemein bekannt ist. Dass sich die FGBO bei ihrem mageren Wahlergebnis der CDU anschließen würde, entspricht wohl kaum dem Wählerwillen. Entsprechendes gilt auch für den Gesinnungswandel des Bürgermeisters, der auch an seiner Parteibasis umstritten ist. Die Mitgliederversammlung der FGBO verhinderte eine Gruppenbildung mit CDU und FDP. Eine Gruppenbildung ist im Gemeinderat noch weitergehend als die aktuelle Kooperation. Die Kooperation reicht für die Mehrheiten aber trotzdem völlig aus. Weber hat seine politische Heimat verlassen und seine Wähler getäuscht. – Die zentrale Leistung der örtlichen CDU ist die Spaltung. Sie spaltet seit Jahren einzelne ‚Gegner‘ aus der Mehrheit des Rot-Grünen Lagers heraus und regiert als eigentliche Minderheit fast immer durch diese Taktik. Zum Nachteil des Otterstedter Sees. Grün, FGBO und Rot schafften es regelmäßig nicht, ihre Absprachen auf eine Linie zu bringen. Ursachen kann man in alten Geschichten oder Personenkonstellationen suchen. Oder ist es einfach Strategie- und Disziplinmangel?

Der Investor

Brüning drückt einer gewachsenen Struktur gerne seinen Stempel auf, wenn er sich mit Immobilien beschäftigt. Ob das dann zu dem vorherigen Bild und in den Ort passt, darüber wird zumindest in Fischerhude wiederholt heftig gestritten. Die Gestaltung eines neuen oder zweiten Ortskerns in Fischerhude ist Ergebnis seiner Aktivitäten. Seine Prognose als Mit-Investor auf dem alten Kelloggs-Gelände in der Bremer Überseestadt ist, dass dort in zehn Jahren die neue Innenstadt sei. Ob sein Gestaltungsdrang nun gewachsene Strukturen missachtet und destruktiv oder besonders innovativ ist, bleibt vor Ort strittig. Seine Investitionspraxis ist disruptiv, löst also Bestehendes auf. Umkrempelehrgeiz: Es muss neu. Selbst wenn es gut war: Es darf nicht bleiben wie es war, auch nicht moderat modernisiert. Bei den Planungen kommt es meist im dörflichen Rahmen zur Überstrapazierung der Grundstücksmöglichkeiten. Was nach sich zieht, dass durch Bebauungsplanänderungen auf dem politischen Weg, die Umgebung an seine Projekte angepasst werden muss. Was allerdings auch schon wiederholt scheiterte.

Die Wertschöpfung

Es gibt Investoren, die solide Erträge auch leise und sozialverträglich erwirtschaften. Das ist eine ethische Frage und eine Frage des Stils und Fingerspitzengefühls. Ein Investor ist oft auf den Rückhalt in der Politik angewiesen, wenn er erfolgreich sein will. Der zentrale Wertschöpfungsmoment im Immobiliengeschehen beim Haus am See ist die Änderung der Bebauungsplanung durch den Gemeinderat und das Glück, wenn der Landkreis das akzeptiert. Das gilt für den Bauern, dessen Acker zu Bauland wird, genauso wie für das Areal rund um das Haus am See, das aktuell nicht bebaut werden darf. Es ist also nicht die Verwaltung, die sagt Bauland. Es ist der Rat, der sagt Bauland oder nicht. Die Verwaltung kann das nicht entscheiden. Der Investor braucht eine Ratsmehrheit und keinen starken Gegenwind aus der Bevölkerung. Und Meinung kann man kaufen: Wie wäre es mit einem Kuhhandel? Die Änderung der Bebauungsplanung gegen die Finanzierungshilfe an die Gemeinde bei der Seesanierung? Das Geld wäre nach der Umwidmung in Bauland da. Beliebtes Steuerungsinstrument der öffentlichen Meinung von Investoren sind Spenden und die Absage von Spendenzusagen bei mangelnder Linientreue. – Wie man Politiker einnordet? Wer wem warum einen Gefallen tut? … Diese Fragen werden wir an dieser Stelle nicht klären.

Informationsstand im Rat

Wer kennt sich von den Mitgliedern im Rat am See wirklich aus? Wer hat die Seegutachten der Beratungsfirma Polyplan komplett gelesen? Das neue Gutachten wird zu denselben Ergebnissen kommen. Wer war bereit, sich in die fundierten und umfangreichen Unterlagen der ehemaligen Bauamtsmitarbeiterin Frau Bodendorf zum Antrag Seesanierung einzuarbeiten? Vermutlich hat auch deshalb nicht die Mehrheit der Ratsmitglieder erfolgreich moniert, dass nach 2018 keine Messberichte mehr über die Wasserqualität veröffentlich wurden. – Welches Ratsmitglied kennt den Zustand der öffentlichen sanitären Anlagen an der DLRG-Bucht am See aus eigenem Erleben? Und wer hat eine sanfte Ahnung vom Naherholungswert für die Wiesengäste? Ratsmitglieder schaffen es meist höchstens bis in den Biergarten des Restaurants. Aber nicht bis auf das Handtuch auf die Liegewiese zwischen das vergnügte Fußvolk. Ist im Gemeinderat allen bekannt, dass bei voller Sommerlast beide Parkplätze zusammen nicht ausreichen? Dass alle Wiesen mit Gästen komplett belegt sind, inklusive der Schaukelwiese neben dem Restaurant? Dass die öffentlichen Toiletten abends zu früh abgeschlossen werden? Dass man im Sommer als flotter Schwimmer nach einer See-überquerung auf dem Rückweg noch die Schaumblasen seiner Schwimmstrecke sehen kann? Dass man keinen weiteren Spielplatz braucht, weil die Strände, der See und die Wiesen der Spielplatz sind? …

Die Fragen

Kann man den Bewohnern der fünf geplanten Häuser statt der Kegelbahn, die so hübsch ohne Gartenzaun im Plan gezeigt werden, eine Abgrenzung verbieten? Ein deutscher Garten ohne Kirschlorbeerhecke? Und freuen sich die Bewohner über Feder- und Volleybälle im Garten? Theoretisch könnte der Investor seine Wiesen und Strände komplett einzäunen, weil nicht einmal Wegerechte eingetragen sind. Ein Spaziergang rund um den See wäre dann unmöglich. Welche Zugeständnisse der Gemeinde verhindern die Einrichtung eines Privatstrandes? Darf die Gemeinde den Strand kaufen, wenn sie im Gegenzug das Baugebiet genehmigt? Hat der Ausblick durch das Neubaugebiet Seeblick auf der Westseite nicht schon genug gelitten? – Teils hübsche Häuser, aber panoramaschädlich. – Ab welchem Grad der optischen Abwertung natürlicher Umgebung wird ein Naherholungsgebiet für Besucher unattraktiv? Was macht die Qualität des unveränderten Otterstedter Sees aus: Der freie offene Zugang für alle Bevölkerungsgruppen: Familien, Alte, Jugendliche? Der Freizeitsport mit Volley- und Fußball ohne definierte Felder? Die Mischung der Nationalitäten auf den Wiesen? Und die Erreichbarkeit für alle, auch solche mit dünnen Portemonnaies? Garantieren bestehende Anlagen wie diese den sozialen Frieden in der Bevölkerung? Hilft Naherholung, die fahrraderreichbar ist, Putins Kriegskasse zu schmälern und dem Klimawandel Einhalt zu gebieten? Fordert nicht die Bundesbauministerin Sanierung statt Neubau für bessere Gebäude-CO2-Bilanzen? Wieso berichtet Weber, der Investor meine, die Gastwirtschaft ließe sich nur halten, wenn eine Bebauung dazu käme? Die letzten Gastwirte hatten in erster Linie Probleme mit Corona, den Blaualgen, dem dazugehörigen Badeverbot und eventuell Personal- und Konzeptmangel.

Die Qualität

Die Optik mit der Wasserfläche, dem Schilfgürtel, dem Baumpanorama und einer Liegewiese ohne Schnickschnack macht den Reiz dieses Erholungsgebietes aus. Ein Fitnessbereich ist überflüssig. Der See selbst ist eines der größten Sportgeräte, das der Flecken zu bieten hat. Und zwar angepasst an alle Leistungsgrade: Schwimmer, Bader und Rumlieger. „Die Leute sind da glücklich! – Glück ist nicht Seaside Resort, sondern eine Wiese, auf der du rumrennen kannst und nicht konsumieren musst“, meint eine Besucherin. Hier werden alle satt: Von mitgebrachten Broten, über eine Pommes oder ein Eis, die Lieferpizza, bis zum schicken Spargelessen im Haus am See ist alles möglich. Und die Gastronomie ist ohne Corona und Blaualgen bei angemessener Pacht, gutem Service, passenden Preisen und leckerem Essen ein Selbstläufer.

Der Qualitätsverlust

Wenn der Investorenplan so oder in abgewandelter ähnlicher Form durchgeht, zieht er die Naherholung vor Ort stark in Mitleidenschaft: Das Panorama auch auf der Ostseite würde teilweise zerstört. Holzhausoptik hin oder her. Wer Natur aufräumt und organisiert, tut meist nichts fürs Auge. Optische Reize erzeugt die Natur selbst viel charmanter. Die nette Atmosphäre würde verbaut. Es wäre weniger Platz für Liegewiesengäste, auch wenn die Privatwiesen und -strände öffentlich genutzt werden dürften. Ein Teil der Liegewiesen soll mit Häusern bebaut werden (die Schaukelwiese) oder mit zusätzlicher Nutzung wie Sauna, Fitness und Spielplatz. Die Parkplatzsituation würde überstrapaziert, der Wiesenparkplatz wäre nicht mehr grün und viele Bäume und Büsche an der Straße ‚Zum Pastorensee‘ entfernt. Es ist auch längst noch nicht klar, ob im Rahmen der Baumaßnahmen nicht auch Bäume in der Nähe des Biergartens, der Schaukelwiese oder am Schotterparkplatz gefällt werden müssten. Nach dem Saunabau wäre der Ausblick vom Biergarten auf die Saunaanlage zwischen den beiden ersten Stränden keine Idee mit Weit- und Seeblick.

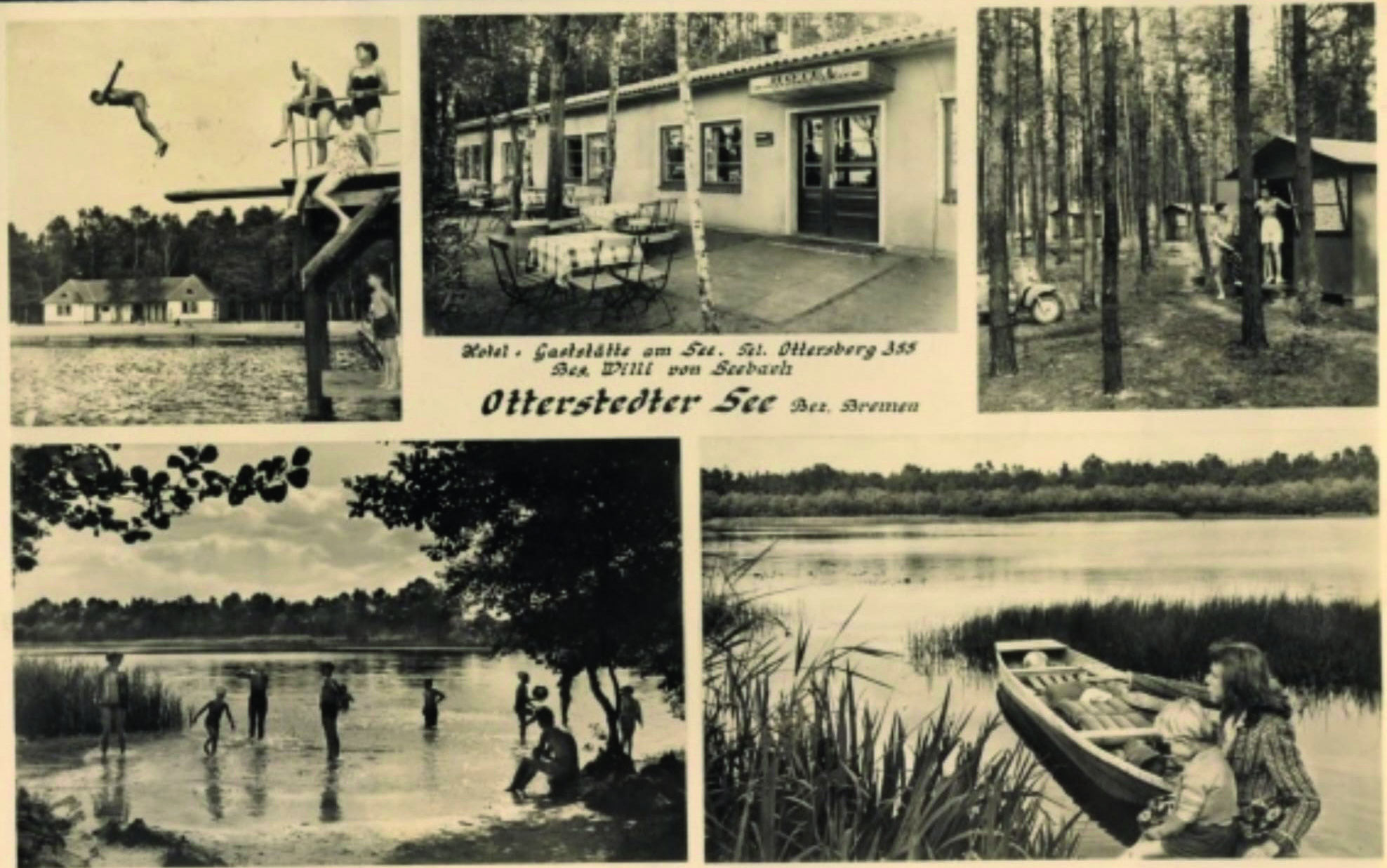

Immer schon war der See ein attraktiver Freizeitort. So soll es auch bleiben.

Vor Ort

Im Hintergrund wurde viel geregelt, obwohl die Zeitleiste des Verwaltungsablaufes noch gar nicht angefangen hatte. Es wirkt so, als würden die Planoffenlegung und der anschließende Durchmarsch überfallmäßig kommen. Bürgermeister Tim Willy Weber war vor seinem Gesinnungswandel ehemaliger Geschäftsführer von ‚Mehr Demokratie e. V.‘ in Bremen. Hat er als ehemals überzeugter Basisdemokrat beim Biomasseheizkraftwerk (BMHKW) neben Kreuzbuchen in Ottersberg nicht 2013 federführend die Bürgerbefragung angeleiert? War er es nicht, der gemeinsam mit seinen Mitbürgern und vor laufenden Kameras von ‚buten und binnen‘ seinen Vorgänger im randvollen Ratssaal mit Erfolg stramm gestellt hat? Droht jetzt nicht die Gefahr, dass ihm das Gleiche passiert? – Zog er nicht öffentlich das Fazit, eine Weiterverfolgung der Ansiedlung des BMHKW sei nur dann richtig, wenn sie von der Mehrheit der Ottersberger Bürger getragen würde? Gibt es in Ottersberg eine Mehrheit für ein ‚Seaside Resort‘ am Otterstedter See? Wenn absehbar die Ratsmehrheiten schlecht liegen und die rechtlichen Möglichkeiten begrenzt sind, helfen die politischen: der Druck aus der Bevölkerung. Ganz ISI: Bunt, fröhlich, fundiert und umfangreich darf der Widerstand sein. Vorher rechtzeitig einschreiten, statt nachher zu jammern. Alles, was als ‚Seaside Resort‘ geplant ist, ist bisher rechtlich völlig unzulässig. Bei entsprechendem Protest wird es das auch bleiben.

Torftipp: 1) Do., 23.6.2022, 19.30 Gemeinderatssitzung, Schulaula der Wümmeschule, Am Brink 9, 28870 Ottersberg. Keine Möglichkeit der Onlineteilnahme. Formlose Anmeldung über: 0 42 05 – 31 700 oder info@flecken-ottersberg.de,2) Jeden Sonntag um 11.00 Uhr: ISI Spaß- und Sponsorentreffen mit Badehose, Schlauchboot und Picknick am DLRG-Strand am Otterstedter See. 3) Unterschriftenlisten, Online-Petitionen, ISI Social Media-Gruppen …

Links: ISI bei Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082498772303

Rechts: Wer dem Bürgermeister sein ‚Nein‘ zur Bebauungsplanänderung am See mitteilen will, unterzeichnet die Online-Petition. https://www.openpetition.de/petition/online/isi-idylle-satt-investor-sag-nein-zur-bebauung-rund-ums-restaurant-haus-am-see

Ende

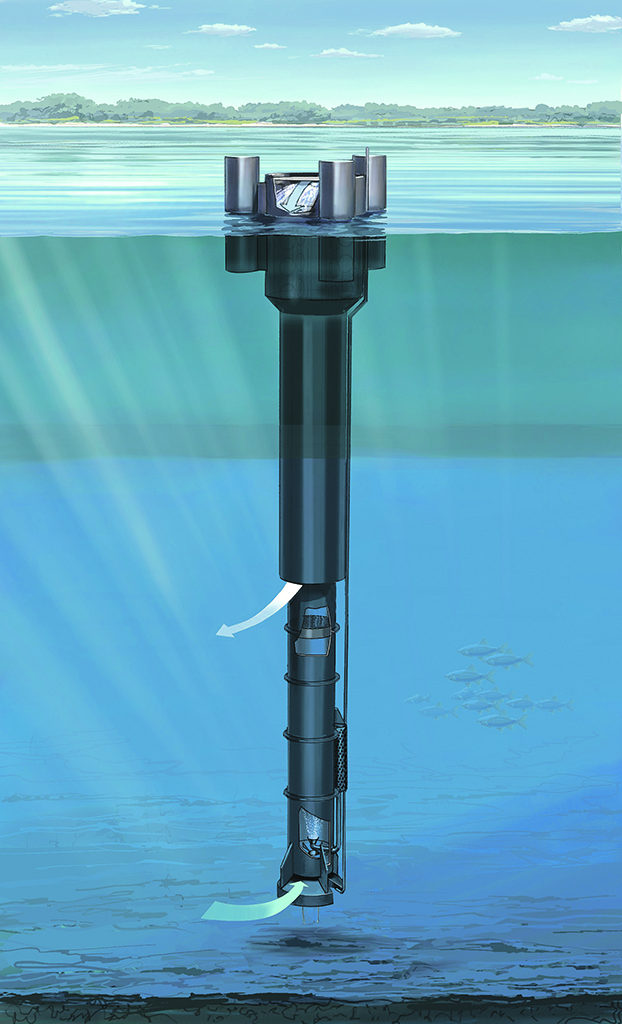

Juni kam im Rathaus der Bewilligungsbescheid für einen Zuschuss über 90

% der Maßnahmenkosten von 351.832,50 vom NLWKN Verden. Das NLWKN ist

der der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und

Naturschutz. Es geht in dem Bescheid um die „Kontrolle der

Blaualgenentwicklung und die Sanierung des Sees allgemein“, so Ralf

Schack, Leiter des Bauamtes im Flecken Ottersberg. Nur 10 % dieses

Seeprogramms trägt die Gemeinde. Die Gesamtmaßnahme ist auf 390.915 Euro

beziffert. Als Sofortmaßnahme in diesem Zusammenhang wurde Ende Februar

2020 noch einmal Bentophos zur Bindung der Nährstoffe und Vermeidung

von Blaualgen in den See gegeben. Inzwischen blühen wiederholt Blaualgen

vor den Stränden und im Otterstedter See. Schack: „Das Ergebnis ist

nicht so, wie wir uns das erhofft hatten.“ Neben der Bentophosmaßnahme

dient das übrige Geld aus der Zuwendung „für Untersuchungen und nicht

für reale Maßnahmen. Es geht um Strategien – das heißt Planung und

wissenschaftliche Grundlagen.“ Vor 2021 sei nicht mit Aktivitäten zu

rechnen. Gegebenenfalls könne man prüfen, den Bescheid anzupassen, um

mit den Mitteln konkrete Maßnahme durchzuführen. Eigentlich ist das Geld

nur für theoretische Ergebnisse gedacht. „Man weiß ja nicht, was man

machen soll. Das soll untersucht werden. Wir fangen ein bisschen wieder

vorne an.“

Ende

Juni kam im Rathaus der Bewilligungsbescheid für einen Zuschuss über 90

% der Maßnahmenkosten von 351.832,50 vom NLWKN Verden. Das NLWKN ist

der der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und

Naturschutz. Es geht in dem Bescheid um die „Kontrolle der

Blaualgenentwicklung und die Sanierung des Sees allgemein“, so Ralf

Schack, Leiter des Bauamtes im Flecken Ottersberg. Nur 10 % dieses

Seeprogramms trägt die Gemeinde. Die Gesamtmaßnahme ist auf 390.915 Euro

beziffert. Als Sofortmaßnahme in diesem Zusammenhang wurde Ende Februar

2020 noch einmal Bentophos zur Bindung der Nährstoffe und Vermeidung

von Blaualgen in den See gegeben. Inzwischen blühen wiederholt Blaualgen

vor den Stränden und im Otterstedter See. Schack: „Das Ergebnis ist

nicht so, wie wir uns das erhofft hatten.“ Neben der Bentophosmaßnahme

dient das übrige Geld aus der Zuwendung „für Untersuchungen und nicht

für reale Maßnahmen. Es geht um Strategien – das heißt Planung und

wissenschaftliche Grundlagen.“ Vor 2021 sei nicht mit Aktivitäten zu

rechnen. Gegebenenfalls könne man prüfen, den Bescheid anzupassen, um

mit den Mitteln konkrete Maßnahme durchzuführen. Eigentlich ist das Geld

nur für theoretische Ergebnisse gedacht. „Man weiß ja nicht, was man

machen soll. Das soll untersucht werden. Wir fangen ein bisschen wieder

vorne an.“ Kein nachhaltiges Konzept

Kein nachhaltiges Konzept Tibean

Tibean Umwidmung der Mittel

Umwidmung der Mittel

Biomasse

Biomasse Sanitäranlagen

Sanitäranlagen